lundi 20 mars 2006

A LA UNE - PREPARATION DU MONDIAL DE FOOT 2006

PENSEE DE LA SEMAINE

LA REPLIQUE DE LA SEMAINE

Amélie Poulain (Audrey Tautou) dans "Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain", de Jean Pierre Jeunet

LA PLUME DU PETIT SAUVAGE - NOUVELLE : LA DETENTE

Je n’avais pas eu trop de mal à me procurer une arme à feu.

Je connaissais, de par mon métier, de nombreux policiers, et, au fil des ans, j’avais noué des liens d’amitié avec certains d’entre eux.

J’avais formulé ma demande à Mounir, un colosse kabyle aussi imposant que gentil.

J’avais du me perdre dans des argumentaires tordus, et des explications vaseuses, j’avais du inventer des menaces qu’on aurait proférées à mon encontre, je m’étais créé un ennemi puissant, sournois, et invisible, qui pouvait frapper à tout moment, et contre lequel je devais absolument me prémunir.

Bien sûr, je ne pouvais pas lui dire que cet ennemi, c’était ma vie, tapie dans l’ombre de mes souffrances.

J’ai 39 ans.

J’ai un pistolet Ruger six coups dans ma main, il est chargé.

Mais tout le monde s’en fout.

C’est bien ça, le mal de notre monde. L’individualisme poussé à son extrême limite, l’isolement profond et soudain des êtres, livrés en pâture à eux-mêmes.

L’humanité a oublié que l’espèce humaine est une espèce grégaire, que l’individu ne peut se développer que dans la cohésion sociale d’un groupe uni : famille, amis, couple, travail, identité culturelle.

Aujourd’hui, la société n’a dessiné que des poussières d’hommes, sans cohérence, sans lien pour les unir, une multitude d’êtres perdus, harcelés par leurs démons, usés par leurs angoisses.

Je me suis démené durant de longues années pour arriver à construire la vie dont je rêvais enfant, la vie idéale que m’avait dessinée le formatage intellectuel imposé par la famille, l’école, les médias, les copains.

Le monde avait créé en moi les mêmes désirs télécommandés que pour les autres. Une vie amoureuse épanouie et monogame, une descendance prête à être formatée elle aussi, un cursus social d’une croissance médiane et régulière, où quelques années d’études de droit déboucheraient logiquement sur des premières expériences précaires mais utiles dans des petits cabinets d’avocat, avant de décrocher un CDI, puis, vers 40 ans, d’avoir la chance d’ouvrir un petit cabinet en province, avant une retraite, logique, elle aussi, et confortable, où je pourrai enfin faire ce que je veux. Voyager, jardiner, cuisiner, peindre, même, et, au bout du compte, mourir.

C’est con, déjà, de devoir attendre d’être vieux pour faire ce que l’on veut. La retraite donne sans doute, dans les premières années, cette délicieuse sensation de ne plus être l’esclave de la Société, d’être enfin libre. Plus d’enfants à éduquer, plus de travail à supporter, plus d’obligations, juste le temps, l’ennui, parfois, et la liberté, souvent.

Cet état de félicité doit bien durer quelques années, avant que les méfaits de l’âge ne resserrent leur étau.

Mais c’est vraiment mal fait. Attendre 60 ans pour vivre, ne serait-ce qu’un peu, libre.

Quel courage faut-il avoir pour tenir jusque là !

Moi, ce courage, je ne l’ai pas. Et personne ne me l’a donné.

Vous voulez que je vous dise, en fait, ça aurait pu être pire.

Là, ça c’est juste passé normalement.

L’école, le collège, le lycée, les parents divorcés, les copains, les premiers émois, les premiers ébats.

18 ans, et le bac. Je m’étais toujours imaginé que, le jour où j’aurais mon bac, et le jour de mes 18 ans, il y aurait comme une immense déflagration dans le ciel de ma vie. C’est un moment tellement attendu, tellement espéré. Les parents qui te disent « passe ton bac d’abord », la société qui est dessinée sur mesure pour les personnes majeures, et qui te promet l’accès libre aux Monts et Merveilles de l’Indépendance : appart, permis, voiture, compte en banque, etc. …

En fait, il ne s’est rien passé de particulier ces jours-là. Juste des gueules de bois les lendemains.

En fait, il ne faudrait jamais avoir 18 ans. 18 ans, c’est le ticket d’entrée dans le grand manège de la Société, celui qui te dit que si tu ne rentres pas dans le rang, tu seras seul, et que si tu y rentres, tu auras juste l’impression de ne pas l’être.

Allez, c’est parti pour un tour.

Premiers boulots, premières galères d’argent, premiers soucis bancaires, premiers impôts.

Rencontres, ruptures, rencontres. Joie, peine, joie, amertume. C’est toujours la même chose.

Tout ce schéma de vie laisse deux saveurs permanentes sur les papilles de nos âmes : une frustration, légère et insidieuse, liée à la conscience de n’être qu’un parmi tant d’autres, et la peur, permanente et persiflante.

La peur. Tout vient de là.

Notre monde est basé sur la peur.

Si notre monde était basé sur l’espoir, je n’aurais pas un pistolet Ruger six coups chargé dans ma main.

Je n’aurais pas vécu 30 ans dans la peur.

Peur des mauvaises notes

Peur de redoubler

Peur de décevoir ses parents

Peur de ne pas trouver de job

Peur de perdre son job

Peur d’être seul

Peur d’être en couple

Peur d’être trompé

Peur d’être infidèle

Peur de faire l’amour

Peur de manger

Peur de boire

Peur de prendre l’avion

Peur de s’exprimer

Peur de marcher dans la rue

Peur de l’autre

Peur de soi

Peur de demain qu’on ne connaît pas

Peur d’hier qu’on ne connaît que trop.

Toute notre société tourne sous l’adrénaline de la peur, comme dans une nouvelle de Maupassant.

Relayée par les médias, cette peur permanente, cette inquiétude, a amené les gens à s’isoler les uns des autres, et non plus à s’associer, à s’aimer.

Chacun est devenu un ennemi potentiel.

Les menaces sont sournoises et permanentes : le sida, le chômage, le terrorisme, la vache folle, la grippe aviaire, les banlieues, les patrons, les collègues, les automobilistes, les animaux, les enfants, même.

La voix du monde nous le répète sans cesse, pour laisser cette adrénaline irriguer nos sourdes haines et nos lourdes angoisses.

Alors on avance inquiets. Et, incertains, on ne réussit que peu de choses.

Aucun de mes idéaux de jeunesse ne sont devenus réalité. J’ai perdu de vue la plupart de mes amis de cette période, qui ont fait chacun leur chemin. Je ne suis pas écrivain, ni même reporter animalier en Afrique. Je suis un petit avocat parmi d’autres petits avocats dans un petit cabinet de province.

J’ai été marié, et maintenant je suis père divorcé. Je drague sur Meetic, mais ça ne marche pas. De temps en temps, une petite aventure, mais je n’y ai jamais trouvé l’amour promis. Je vois mes gosses deux week-end par mois. Durant ces deux week-end, je vis. Le reste du temps, j’ai peur.

Je n’arrive même pas à m’anesthésier avec de la drogue ou de l’alcool, je suis malade avant de pouvoir me « déconnecter ».

Je mène une vie d’automate, comme dans la chanson de Starmania.

J’ai l’impression d’attendre que ça passe.

J’ai 39 ans. Ca fait 21 ans à attendre.

C’est long.

C’est vrai, ça aurait pu être pire.

Mais ça aurait pu être mieux.

Je resserre ma main lentement.

Ma paume est moite, mon cœur s’accélère.

Une larme coule.

J’appuie sur la détente.

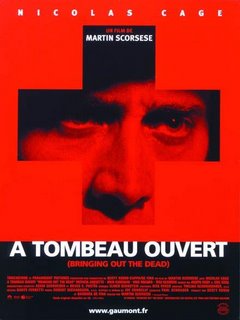

LE CINEMATOGRAPHE DU PETIT SAUVAGE - "A TOMBEAU OUVERT" : BAD TRIPES

Frank sillonne tous les soirs, au volant de son ambulance, l'un des quartiers les plus chauds de New York, Hell’s Kitchen, sur l’île de Manhattan. Il opère dans l'urgence, hanté par toutes les vies qu'il n'a pas pu sauver, qui sont devenues autant de fantômes à ses trousses. Rose, en particulier, une SDF de 18 ans, qu’il n’a pas pu sauver, est dans ses yeux à chaque visage qu’il croise.

Frank, c’est Nicolas Cage, immense dans son rôle d’ambulancier au bout du rouleau, à deux doigts de la rupture complète. Secondé par des coéquipiers excellemment bien croqués (Larry (John Goodman), Marcus (Ving Rhames), Tom (Tom Sizemore)), il fonce dans les rues de New York, plein d’alcool, de drogue, pour oublier à quel point tout cela est laid.

Les junkies défoncés, les clochards ivres, les femmes battues, les arrêts cardiaques, toutes ces détresses, toute la lie pourrie de notre monde vit et meurt entre les mains de Frank.

Faut-il être solide ou maso pour supporter cela ?

C’est peut-être une des questions de Martin Scorsese qui, en signant son film, revient à ses premiers amours : les rues de New York, déjà théâtre de ses tragédies dans « Taxi Driver », dans « After Hours », et, plus tard, dans « Gangs Of New York ».

Scorsese pose des questions en dressant un portrait pas brillant de notre société, en suivant de près ces multiples victimes, et les pauvres âmes qui sont censées les sauver.

Mais, au-delà de tout cela, Scorsese, encore une fois, réussit un époustouflant exercice de style.

C’est beau une ville, la nuit, mais si elle dégouline de drogues, de cadavres, et de malheurs.

Grâce à une inventivité visuelle présente dans chaque plan, le réalisateur affûte encore plus son trip nocturne dans les rues new-yorkaises. Le spectateur est assailli de couleurs, de nuit, de néons, de phares, de furie, de bruit, de visages, d’une énergie visuelle parfois saturée, mais en phase avec le sujet traité, et soutenue par une bande son ébouriffante (notamment le morceau d’ouverture, « TB SHEETS » par Van Morisson, 10 minutes de blues tripé).

Un film à voir, donc, pour vivre une expérience forte et engagée.

Adapté du livre « Ressusciter les Morts » (« Bringing out the Dead », qui est aussi le titre original du film), de Joe Connelly, ce film peut avoir le même message que le bouquin, défini de la manière suivante par Connely : «Je n'ai pas voulu faire le portrait type d'un ambulancier, mais montrer un homme désarmé face à la souffrance des autres ? Un homme qui ressent intensément la détresse d'autrui. Les partenaires de Frank se révèlent aussi vulnérables que lui, tous suintent de douleur, que ce soit Marcus le fataliste, ou Tom Walls, avec ses rêves tordus et son sens exacerbé de la justice. »

On peut aussi voir à travers ce film, l’évolution d’un réalisateur profond et engagé, d’un artiste éclatant dont l’aura se reflète sur chaque plan virtuose de ses œuvres. Ainsi, Scorsese dira, en mettant en parallèle « Taxi driver » et « A Tombeau ouvert » : « Il y a incontestablement une corrélation avec « Taxi Driver », mais notre héros ne cherche plus à tuer les gens. Il fait au contraire tout son possible pour les sauver. Le monde a changé, nous aussi. Nous avions tous la trentaine (Schrader, De Niro et moi) quand nous avons fait Taxi Driver. » Pour l'anecdote, dans le film, la voix du "dispatcher" (celui qui donne les mission par radio aux ambulanciers), c'est celle de ... Scorsese himself.

Ce que je retiens, au final, de ce très bon film, c’est le trip global que les acteurs et le réalisateur réussissent à nous faire partager, la bande son, excellente, et la phrase de Frank, utile, nécessaire, et vitale :

"Saving someone's life is like falling in love: it's the best drug".